- ‘은둔의 영부인’ 멜라니아, 영화 주인공되자 ‘셀프 홍보’ 분주

- 韓에 북미대화 조언 구한 밴스 부통령…4월 트럼프 방중에 시선

- 美, 대북재래식방어 韓에 맡기며 미군태세조정 시사…주한미군은

- 美국방전략, 北의 ‘본토핵공격위험’ 강조하면서 비핵화목표 생략

- 트럼프 新국방전략 “美, 본토·중국 집중”… ‘동맹 분담’ 강조

- 법원, ‘한인종교단체 변사사건’ 용의자 6명 살인 혐의 기각

close

- 동방관광 & 여행사와 MOU 체결

- “中, 알리바바·텐센트 등에 엔비디아 H200 주문준비 지시”

- 뉴욕증시, 인텔 실적 실망에 반도체도 ‘유탄’…혼조 마감

- 인텔, 기대 못미친 실적전망에 장중 10%대 급락세

- 미시간대 소비자심리 1월 들어 개선…구매력 압박은 지속

- 국제 은값 사상 최초 온스당 100달러 돌파…金은 5천달러 눈앞

close

- ‘한국축구 대참사’ 승부차기 끝 베트남에 사상 첫 충격패, U23 아시안컵 4위 마감

- “신께 맹세한다, 이건 아니잖아!” 김민재 이런 일은 처음, 얼마나 억울했으면... ‘이례적’ 극대로

- ‘860억 OK’ 이강인 끝내 아틀레티코행 급물살... 역대급 이적료→화려한 스페인 복귀 가능성

- 2026 동계 올림픽 ‘탑10’ 도전… ‘팀 코리아’ 결단식서 선전 다짐

- 홍명보호, 월드컵 베이스캠프로 과달라하라 확정

- 신네르·조코비치, 호주오픈 3회전 진출

close

- ‘동남아 음식’은 거기서 거기? 건축학도가 그려내는 태국 현지의 맛

- 슬기로운시니어생활 47회

- 응시의 변천사… 디지털 시대의 인물화

- 여섯 빛깔의 변주, 하나의 울림이 되다

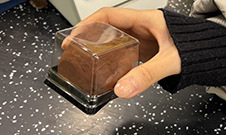

- 프렌치 셰프가 만드는 돼지국밥… 익숙한데 새롭고, 낯선데 세련됐다

- “치매에 치즈가 좋대서 맨날 먹었는데”… 고지방 주의

close

- 올해 연방 학자금 대출 전면 개편… 한도 큰 폭 축소

- 대학, 학업만 위한 곳 아냐… 클럽 통해 ‘취미 탐색·진로 모색’

- 배우는자로서의 리더 (Leaders as Learners)

- 여전히 뜨거운 명문대 입시 ‘아시안 택스’ 논쟁

- 11가지 능력으로 알아보는 나의 열정 분야

- “재정보조 - 최선의 선택이 아닌 최고의 선택이어야”

close

- 국밥집도 판다는 ‘두쫀쿠’ 잘못 먹었다간… 전문의 경고

- 거울 볼 때마다 신경쓰이던 ‘귓불’ 주름… 뇌혈관손상 신호일 수도

- 갑자기 쥐어짜는 듯한 복통·설사·혈변… ‘허혈성 대장염’

- 손아귀 힘 약할수록 당뇨병 발생 위험 높다

- 美 식이지침 포함된 김치… ‘마이크로바이옴’ 건강에 무슨 역할?

- 새해 금연 결심… 작심삼일로 끝나지 않으려면

close

- 평일 낮에도 북적, 동해에 인파 몰리는 8가지‘맛있는’이유

- [주말 뭐 볼까 OTT] ‘스타트랙 60주년, 다시 학교로 돌아가다’

- 지옥과 천국을 잇는 다리 … ‘추락과 구원의 경계’

- ‘여수 밤바다’에 물렸다면… 여수 섬·바다 어때요?

- [새 영화] “조상 대대로 살아온 땅과 집을 빼앗기면 남은 것은 무엇?”

- 젊은 남녀가 춤의 마력에 빠져 금지된 사랑 이야기

close

- 올해 상업용 부동산 시장 “점진적 회복 기대”

- 큰 집 살아야 좋다?… 작은 아파트도 얼마든지 행복

- Dream For All vs 일반론… 자산을 바꾼다

- 청라국제도시의 매력과 미래가치

- 모기지 보험료 인하·다운페이… 올해 알아 둘 보조 프로그램

- 주거 공간만으론 부족… 신체·정신적 건강까지 챙겨야

close

- ‘마약→은퇴 번복’ 박유천, 재차 루머 억울함 호소 “독립설 가슴 아프다”

- 송혜교는 25억, 차은우는 200억.. ‘탈세’와 ‘앰배서더’ 공통점

- 父 주폭·母 암 판정·협의 이혼..안타까운 가정사에 입 열었다

- 차은우, 전역 368일 앞두고 사실상 연예계 퇴출..200억 탈세 의혹 후폭풍

- BTS 뷔·정국, 탈덕수용소 상대 항소심서도 일부 승소 “총 8600만원 배상”

- ‘연매출 30억’ 양준혁, 3000평 방어 양식장 공개..”바닥 찍고 올라왔다”[편스토랑]

close

사설LA 총영사관, 재외공관 개혁에 앞장서라

사설로컬 경제 파괴하는 무차별 이민 단속

기타[캐슬린 파커 칼럼] 미국서도 언론의 자유는 언제나 취약했다

기타[한국춘추] 정직함의 힘

기타[금요단상] 청계천을 흐르는 빛의 기억

칼럼

기고

기타

.png)